烟火暖文脉长

淮河老街“巧植入”唤醒城市记忆

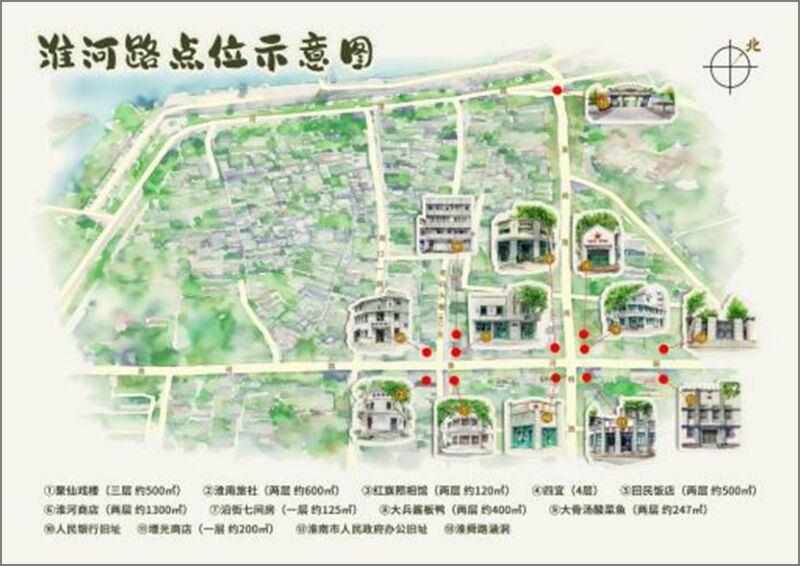

淮河老街点位示意图(资料图)

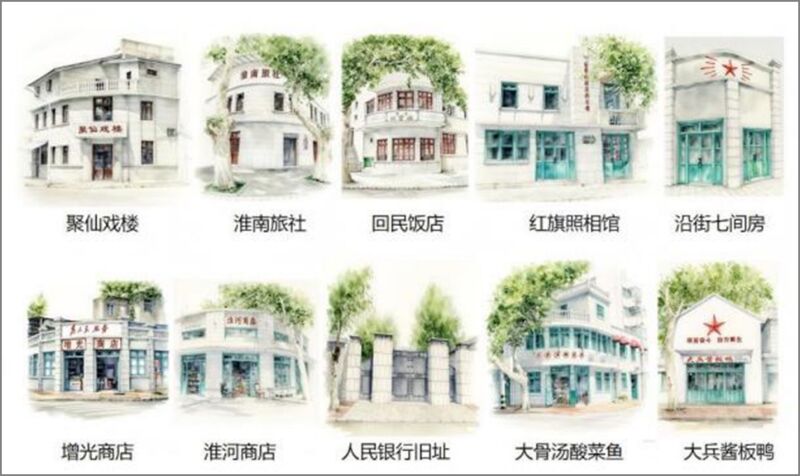

已修缮完成的建筑(资料图)

在田家庵区,一条沉淀着岁月的老街正悄然苏醒。没有推倒重来的大刀阔斧,只有“微改造、巧植入”的细腻笔触,淮河老街以一场温和而坚定的城市更新让记忆留存、让烟火重燃、让文脉延续——这里正是党的二十届四中全会精神在基层的生动实践,体现了深入推进基层治理创新,实现人民对美好生活向往的导向。

据田家庵区文旅局相关负责人介绍,今年以来,田家庵区委、区政府统一部署,坚持“尊重历史、修旧如旧”原则,在保护与传承老街历史文化的基础上系统推进淮河老街改造项目。红旗照相馆、聚仙戏楼等老建筑得到精心修缮,老街区风貌得以真实还原;同时,通过举办纳凉晚会、非遗集市、少儿戏曲展演等特色活动,老街的梧桐树下亮起了灯,街巷里浓了烟火气。接下来,淮河老街还将持续深挖文化内涵,丰富文旅业态,致力将老街打造成串联城市记忆、兼具观光与体验的文旅新地标。

烟火暖人心 舌尖忆旧味

漫步于修旧如旧的街巷,牛肉汤的香气袅袅飘来,牵引着步履与味蕾。淮河老街已初步形成特色美食聚集区,既提升了原有餐饮业态,也带动了周边商业活力。

承载几代人记忆的回民饭店已完成修复,即将重新开业,它不仅是一处风味地标,更是民族团结与时代记忆的见证;依托渡口文化打造的茶馆也成为游客品茶小憩、聆听往事的休闲空间,仿佛重现当年舟楫往来、商旅不绝的景象。

近日,记者在淮河老街采访了渡口茶馆主理人王莉莉,她感慨道:“是家乡淮南成就了我!”今年7月,王莉莉和朋友一起创办的“渡口茶馆”正式营业,营业初期她们向政府有关部门提出的亮化照明、环境整治等多条建议均获采纳,老街面貌焕然一新,直接推升了茶馆营业额。

老街改造注重保留老字号的传统风貌,同时提升店面环境,鼓励本土品牌焕新,引进周边实力老号,构建传统与创新并存的美食矩阵。从“吃”这一基本民生需求出发,老街不仅激活了街区经济,也留住了萦绕心头的乡愁。

曲艺焕新生 光影照文脉

夜幕降临,淮河老街在灯光中切换了场景。刚刚修复完成的聚仙戏楼即将重启大幕,未来这里将上演地方戏曲与非遗表演,再现弦歌不辍的文化盛景。街头的露天电影则吸引着老少居民,成为连接不同代际的情感纽带。

同时,淮河老街精心打造非遗集市,将传统手工艺与市井生活有机融合。集市汇聚了剪纸、烙画、灯彩、藤编等民间技艺,常态化举办非遗展演、民俗音乐节与手作体验活动,让古老技艺在互动中重焕生机;而依托《六姊妹》年代剧拍摄地打造的项目,连同老街名人故事的持续挖掘,让沉睡的记忆被唤醒,转化为可感知、可参与的文化现场,成为摄影家、画家与作家寻找灵感的聚集地。

老街展新颜 匠心续旧韵

淮河老街改造还坚持“修旧如旧,有效利用”,重在重塑城市历史肌理。“一主多支”的动线设计串联起复刻的田家庵火车站、修复后的老市政府、工商银行、淮河商场、新华书店等历史建筑,让它们不再是孤立的景点,而是融入市井的有机部分。

沿河的“长淮夕照”观景平台,已成为城市摄影新热点,重塑的天际线被誉为淮南“新外滩”。码头景观配合艺术雕塑,重现昔日繁华;对原有梧桐树的保护与利用,更见管理之细、情怀之深。

治理赋新能 老街焕青春

淮河老街的持续活力离不开长效治理机制,从统一标识、优化公共设施,到全域灯光设计、公厕升级,精细化管理贯穿每个细节。

街区积极推动“吃住行游购娱”全链条升级,培育网红店铺,发展直播、短视频等新业态;与艺术院校合作开发手绘地图、故事绘本等文创产品,推动文化资源转化,形成以治理促发展、以文化兴产业的良性循环。

截至目前,淮河老街已开展“老街电影夜”、民俗踩街等活动,播放电影20余场,举办非遗活动10余场,国庆期间客流量突破10万人次。安徽自媒体联盟及多位网络大V纷纷前来打卡,少儿街舞大赛等大型文体活动也成功举办。

淮河老街的蜕变,源自基层治理的匠心、文化的自信与持续的创新。它证明——老街的生命不在于彻底颠覆,而在于保护与发展的平衡,让历史与当代真正对话,让文脉与民生共同生长。

(记者 罗静)