安徽楚文化博物馆展陈的车轴铜套构件。

安徽楚文化博物馆展陈的盖弓铜帽。

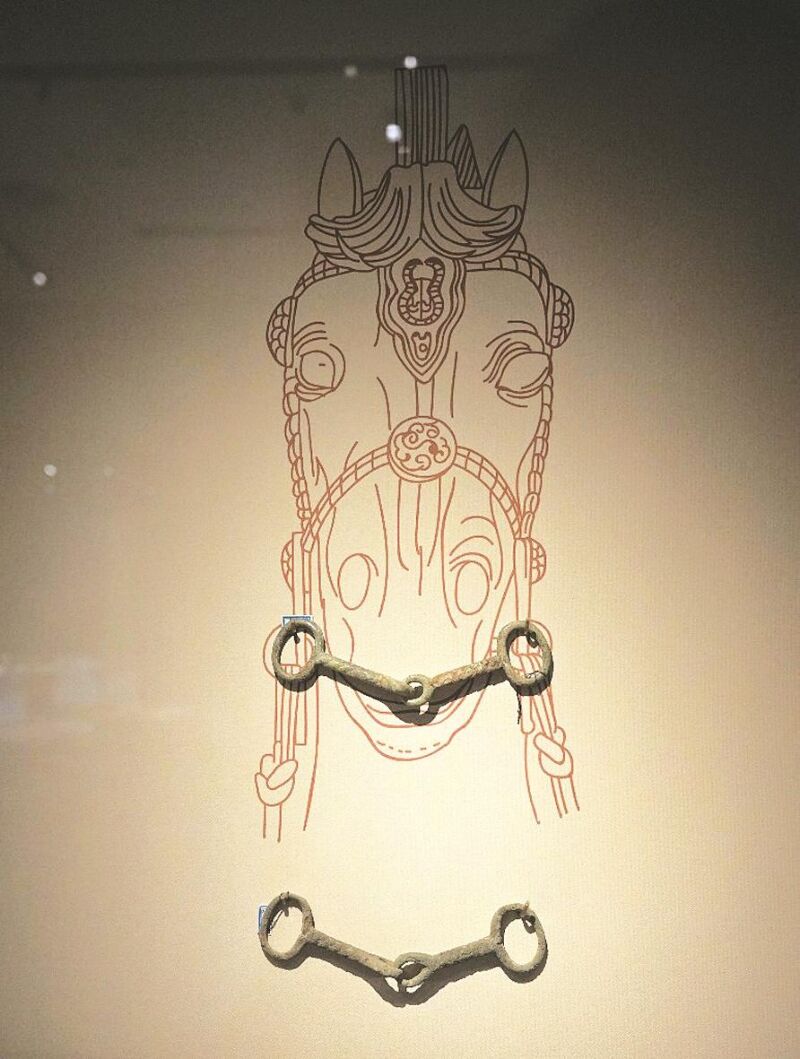

安徽楚文化博物馆展陈的绳纹铜马衔。

两千多年前的寿春大地上,冬日阳光透过稀疏的云层,斑驳地洒在碎石铺就的街道上,远处一辆装饰豪华的马车由远及近,缓缓驶过人群。这辆马车由健壮的骏马牵引,它们步伐稳健,毛色油亮,鼻孔中不时喷出温热的气息,在空中凝成一阵阵的烟雾,引得路人争相回望。

上述这一幕可能真的在淮楚大地上发生过。在安徽楚文化博物馆内就展陈着多件出自当地楚墓的车马配件。这些配件有盖弓铜帽、绳纹铜马衔、车轴铜套构件等,均属公元前475年至公元前221年的文物。

据专家介绍,盖弓铜帽为古代车盖上的零件,因装在盖弓末端,多为铜质,顶部常为圆形。考古发现的实物大部分在春秋晚期,形制多样,制作技术成熟。安徽楚文化博物馆内展陈的盖弓铜帽做工就极为精细,其筒形、挂钩、打孔等工艺都非常考究,十分美观。

绳纹铜马衔、车轴铜套构件做工同样精细,其上面的结节和纹路即便过去两千多年依然清晰可辨。其工艺之高超,审美之独特,即便放在现代,也不落窠臼。据悉,铜马衔,俗称“马嚼子”,是指连着缰绳套在马嘴巴上的金属部分,借以控制马匹的活动,其一般由两根两端各带一环的铜条相互套接组成。车轴铜套构件则是马车车轴上的带有一定装饰作用的功能构件。

楚国位于我国南方,其马车文化的兴起与春秋战国时期的战争频繁和贵族生活方式的变迁密切相关。在那个时代,车马的规模不仅代表着一个国家的军事实力,更是贵族身份和地位的象征。《周礼》记载,“天子驾六”,即只有周天子才有资格乘坐由六匹马驾的车,这一规定在楚国也得到了体现,但楚国在马车的使用和制作上,更有其独特的风格和特点。

楚国马车的历史可以追溯到春秋晚期至战国中早期,这一时期的楚国经济繁荣,文化昌盛,为马车文化的发展提供了肥沃的土壤。随着楚国疆域的不断扩张,其马车制作技术也得到了迅速的发展和提高。从出土的楚国马车遗址来看,楚国的马车不仅数量众多,而且类型丰富,从战车、辎重车到礼仪车、交通车,应有尽有,展示了楚国马车文化的繁荣。安徽楚文化博物馆内展陈的马车配件就不同程度的反映了楚国马车文化的这一特点。

楚国的战车通常由多匹马拉动,车上有驾驭人员和战士,配备有矛、戈等武器,用于战场上的冲锋和作战。这些战车制作精良、车身坚固、车轮宽大,能够适应各种复杂的地形和战斗环境。在出土的楚国马车遗址中,如熊家冢古墓群的车马坑,就发现了大量制作精美的战车,这些战车不仅展示了楚国高超的马车制作技术,还反映了楚国在军事上的强大实力。

辎重车主要用于运输粮食、军械等物资,是军队后勤保障的重要工具。楚国的辎重车制作坚固,载重能力强,能够确保物资在长途跋涉中被安全运输。这些车辆通常由四匹马拉动,车身宽大,车轮厚实,以适应各种复杂路况和天气条件。

礼仪车是楚国贵族在重要场合和仪式中使用的马车,这些车辆制作精美、装饰华丽,体现了楚国贵族的尊贵身份和审美趣味。它们通常配备有华盖和精美的青铜饰件,车厢内部也装饰有精美的图案和纹饰。而这一时期,交通用车一般也只有王公贵族才能使用得起,这些马车同样较为华美。依照文物出土考证,安徽楚文化博物馆内展陈的车马配件,基本来自贵族墓地,有关车辆用途有待更多文物进行佐证。

(记者 苏国义 李严)