现已投入生产,并且顺利使用

很多熟悉“国家专利”一词的人都知道,专利分为外观设计、实用新型和发明专利,其中当属发明专利最难获得,而如果能将发明的专利转化成生产力,投入使用,那更是难上加难。有这么一位78岁的老人杨运富,他接连斩获两项发明专利,并且使其投入生产。12月1日,记者采访了杨老。

初见杨运富老人,记者不敢相信他已年近8旬,矍铄的精神,炯炯有神的目光,说起专利来侃侃而谈。杨老说的最多的一句话就是“要多看书”,深知自己文化水平不够高的他一直希望能够用勤奋来弥补。身为一家矿山电子技术研究所所长的他,今年已经78岁了却还在坚持工作,杨老的办公桌上总是放着很多书,杨老告诉记者,自己只有小学文化水平,自学完成了初中高中课程以及大学的部分课程,“原先的理论水平不够系统,就会影响工作,因为我总是感觉到自己的能力达不到给我安排的任务,所以每当接到一项任务,我都要看大量的书,这样一来,任务完成得很好的同时,其他的知识我也涉猎了很多。”

因为好学,杨老的工作能力提升很快,一直从事井下电气保护工作的他经常受到表扬和表彰。上世纪70年代末,他研究出的“煤电钻综合保护技术”首度在淮南推出后便很快在全国推广,杨老也因此获得了“煤炭部科研一等奖”的殊荣,又出版了一部与此相关的书籍。

接下来的荣誉和头衔接踵而至,获奖、获称号、获国家领导人接见,杨老却始终没有丝毫骄傲自满,却越发爱看书爱钻研了。渐渐地,杨老不再满足于从书本上获得知识,“从书本上获得的再多知识也始终是别人研究出的,我可不可以也自己发明自己研究,做出属于自己的学问呢?”杨老有这么一个想法后,便开始朝着目标行动了。

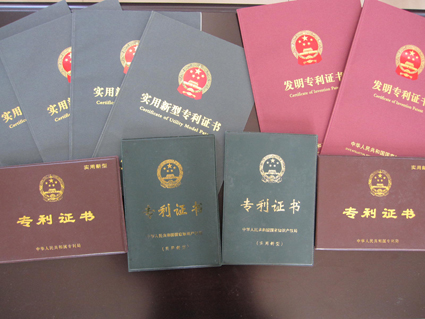

从上世纪90年代开始,杨老申报了一项又一项专利,从专利证书的不同版本便不难看出杨老一路走来的艰辛。然而,这“多相位检测短路保护技术”和“新型原理选择性漏电保护技术”两项发明专利却更是杨老的心血。为了解决这两项难题,2000年,他开始潜心研究。2005年,他带着所里的精英骨干组成了团队,夜以继日地跟大伙讨论,前后10年时间,杨老终于攻下了难题。2005年,他将两项发明专利进行了申报,发明专利不同于实用新型专利,它不光精力上、技术上需要支持,更要做好打持久战的准备,因为一项发明专利的授权过程至少要在3年以上。杨老和他的团队一等就是5年,2010年11月30日,这两项发明专利正式被授权。淮南市科技局的负责人告诉记者,淮南市2010年全年的发明专利总数也没有超过10项,因为发明专利的难度太大了。而这位78岁的老人,他却获得了两项。

在采访中,记者得知,这两项发明专利已经被杨老和他的研究所投入了生产,并且顺利使用,加入了这两项发明专利以及集合了多项技术的“KBZ33新型矿用隔爆型馈电开关”,也得到国家安全生产监督管理总局的肯定并颁发了验收证书,据杨老介绍,在同类型产品中,他们是全国第一家。

现如今,杨老的脚步不曾停下,他继续读书学习,继续带着他的团队向下一个目标迈进。

图:多年来,杨老获得的国家专利证书。

(记者 付莉荣 实习生 王艳照 摄影报道)