以文为媒传楚韵 以研促兴续新篇

这场高规格《考烈王》研讨会 搭建历史与当下对话桥梁

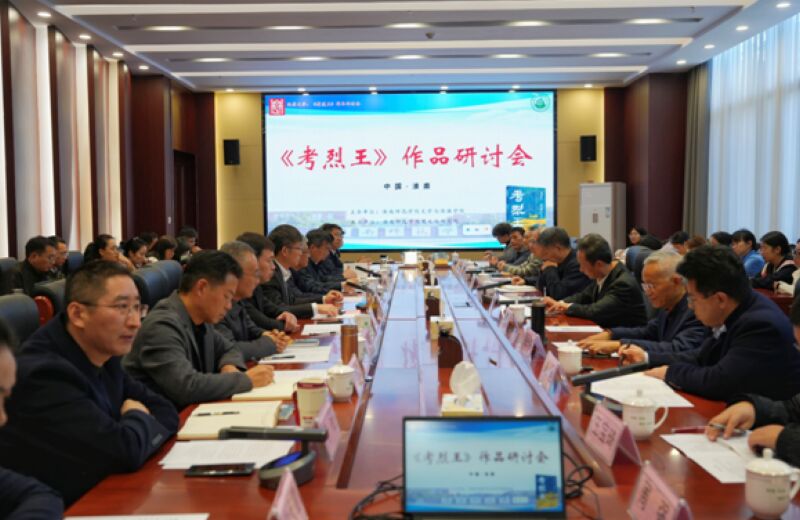

《考烈王》作品研讨会在淮南师范学院举行

与会专家学者作主旨发言

11月5日下午,由淮南师范学院文学与传播学院主办、淮南师范学院楚文化研究院承办的《考烈王》作品研讨会举行,多位作家、教授、文化学者齐聚一堂,围绕《考烈王》这部作品展开热议,就作品视角、思想内涵以及社会价值等开启一场高度与深度并存的探讨。

当天,所有与会专家学者都言辞恳切地发表了真知灼见,大家认为,《考烈王》这部作品以严谨的史学态度为根基,辅以生动传神的文学笔触,深入挖掘史料,巧妙构思叙事,全景式地展现了楚考烈王复杂跌宕的一生,创作中展现了作者沈国冰卓越的学术素养和文学才华。

湖北省社科院楚文化研究所研究员尹弘兵:

作为楚文化研究者,我对淮南有特殊的感情。对于淮南楚文化研究,我想应该从历史、考古与文化传播三方面入手。《考烈王》一书,在文化传播领域作出了非常独到的贡献。作为武王墩大墓的墓主,我们不仅需要对考烈王作深入的学术研究工作和科普工作,同时也需要对考烈王及晚期楚国历史与文化进行各种创作,从而使得淮楚文化全面扩展开来、深入人心,以最终实现文化、经济、社会的协调发展。希望淮南的文化工作者,在晚期楚文化、江淮楚文化、安徽楚文化的研究与传播、展示上给我们还来更多的作品,更大的惊喜。

考古学家、武王墩墓考古发掘项目领队宫希成:

武王墩考古资源现实意义重大,将它传承好、保护好、利用好,以弘扬中华优秀传统文化,为地方可持续性发展服务。不仅需要对考古信息进行持续研究和宣传,还需要对考烈王和楚国晚期的历史加强研究和宣传普及。考烈王在位25年,在战国后期历史上留下了浓重的一笔,《考烈王》书中总结了考烈王的九大历史贡献,开疆扩土、合纵抗秦、迁都寿春等,楚国的声望和影响大幅回升,有学者将其当政时期视作楚国的中兴。

淮南市文联党组书记、主席岳葆春:

很多人可能不太了解考烈王,在那个风云际会的年代,有许多历史细节等待我们去探索。如何了解楚国,这部《考烈王》就描述了楚国的起源及重大历史事件,对很多问题进行了详细阐述,为更多读者了解楚国历史、了解考烈王提供了参考,书中将那个时期的政治、经济、民俗、文化都呈现在读者面前,是对楚文化的崭新诠释。未来,外地游客来淮南沉浸式游玩,了解关于武王墩墓和楚考烈王的情况,这本书将是他们的首选。

安徽理工大学马克思主义学院教授高旭:

这部作品具有鲜明的个人特点,是一部具有“拓荒”意义的淮楚文化研究传承之作。它既有比较坚实的学术基础,对楚文化性格及特色有深刻的认识把握,又能用历史纪实文学的独特文体形式和灵动流畅的文笔来呈现楚考烈王跌宕起伏的政治生涯,不仅可读性强,更可引发相关楚文化研究的纵深推进,促动当前淮楚文化的良好发展。我们因楚文化结缘,其发展需要大家一起努力,让淮南楚文化研究成为全省乃至全国的重要基地及日后的学术“重镇”。淮楚文化大有可为,大有前景,于所有淮南学术文化工作者而言,是责任也是挑战。

淮南师范学院文学与传播学院教授方川:

这是武王墩一号墓一万余件文物出土后,墓主人被确定为考烈王熊完后,楚文化研究领域一项崭新的研究成果。全书15.3万字通过翔实的史料与浪漫的文风,大笔勾勒加细腻描摹,将考烈王在世52年的跌宕起伏而又轰轰烈烈的一生进行了多维度的展示,显示了作者对史料的裁剪与传奇人生画像的驾驭能力,既为考烈王立了传,也为楚国历史编了年。

座谈会上,《考烈王》作者沈国冰介绍了创作这部作品的心路历程,引起了在场嘉宾的强烈共鸣,“考烈王是战国晚期一个极为重要的历史人物。就他所处的那个时代而言,他是一个不应该被忽视的王者。考烈王值得被更多人看见。”这段话被制作成为这本书的书签。他表示:“成为武王墩考古发掘、楚文化研究传播默默无闻的拓荒者之一,既是我的情怀和梦想,更是我的责任和使命。”

当天活动中,沈国冰被正式聘请为淮南师范学院客座教授,他对楚文化,特别是战国晚期楚国历史的深入研究和独到见解,不仅为人们理解那段错综复杂的历史提供了新的视角,也为高校相关学科的教学与科研工作注入了新的活力,提供了宝贵的学术资源。

(记者 付莉荣 苏国义)