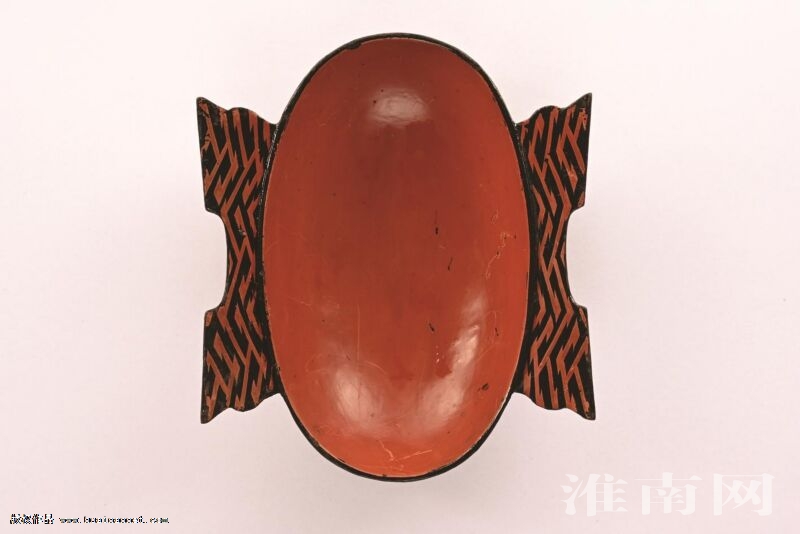

武王墩墓出土漆耳杯

在我国,红色被誉为“国色”,在与国家相关的活动中,它更被称为“中国红”。

远古伊始,红色就逐渐渗透到中华文化的起源脉络中,并且随着时代的发展不断被赋予新的文化内涵。《礼记·檀弓》有“夏后氏尚黑”“殷人尚白”“周人尚赤”的记载。周朝以红色为正统,此后历朝均以红色为尊。

日前,武王墩一号墓公布的阶段性考古发掘成果显示,墓内出土了大量漆木器,有编号的就达到了700多件。部分漆器形制、纹饰、色彩等巧夺天工,虽长眠地下两千多年,出土后依然色泽绚丽如新,美不胜收。

“楚式漆器技艺是中国漆器工艺的一座高峰,楚墓出土的文物可谓是‘无物不髹漆’”。专家介绍,髹漆是指经特殊工艺将漆涂在器物上的一种漆器工艺。楚国极盛时,疆域北达黄河,东临大海,南包洞庭苍梧,西兼巴蜀云南。其“国土”内盛产漆树,为楚国漆器的蓬勃发展提供了基础,楚墓中常可见到精美的漆木器,这些漆器也成为楚墓的一大标志。

武王墩墓考古发掘出土漆器中,红色和黑色是较为常见的色彩,尤其是红色,特别鲜艳夺目。淮河早报、淮南网记者注意到,无论是漆耳杯、木俑首、木案、镇墓兽还是编钟编磬漆木支架等,其上面均有造型奇异、色彩灵动的图饰,这些图饰漆色有深沉的黑,艳丽的红,对比鲜明,极具浪漫主义色彩。

为了弄清这些色彩的成分,考古人员对武王墩墓中的编钟编磬漆木支架,进行了高精度扫描分析,发现颜料中含有铜、钙、铁、砷等元素,超出了以往的研究认知。支架顶端的兽面纹为黑底红漆,基于以往的研究认知,其制作工艺应为炭黑颜料打底后,再用朱砂去描绘眼耳口鼻等,纹饰因此呈现独特色彩。前期,考古队员从武王墩大墓东一椁室,还提取出土了一件长133厘米、宽78厘米的漆木案。这件漆木案桌面是黑底红漆,上面绘制了精美飘逸的龙凤图,它的红漆色调偏棕偏暗,也极为精美。

据了解,楚国的髹漆技术深刻影响了我国汉代漆器的发展。在汉代时期盛行的木胎、竹胎加铸胎漆器制作技法几乎都来源于楚国,而汉代漆器常用的红黑两色配色,也是典型的楚国漆器色调。

专家指出,色彩观呈现着一个民族、一个国家的文明发展轨迹,沉淀着人们对世间万物独有的生存体验、价值观念和审美趣味。红色在我国被赋予丰富的文化内涵,具有浓郁的人文色彩,产生了众多象征意义。目前,考古专家正对武王墩墓出土漆器进行保护研究,通过这些文物,大家可以窥探两千多年前这片大地上的绚丽生活图景,寻索中华民族对部分色彩的偏好和传承。(记者 苏国义 廖凌云)