寿滨古城:揭开楚国最后都城的军事密码

——专访安徽省文物考古研究所寿县中心工作站站长张义中

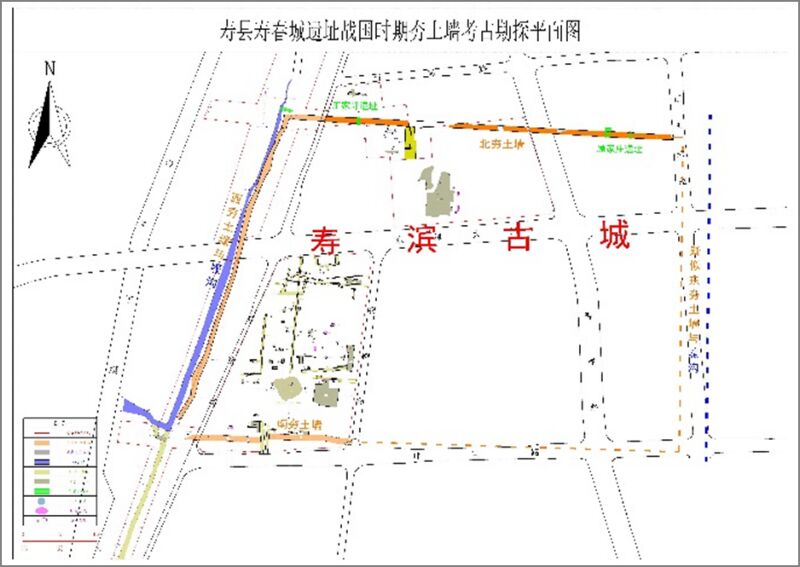

寿县寿春城遗址战国时期夯土墙考古勘探平面图

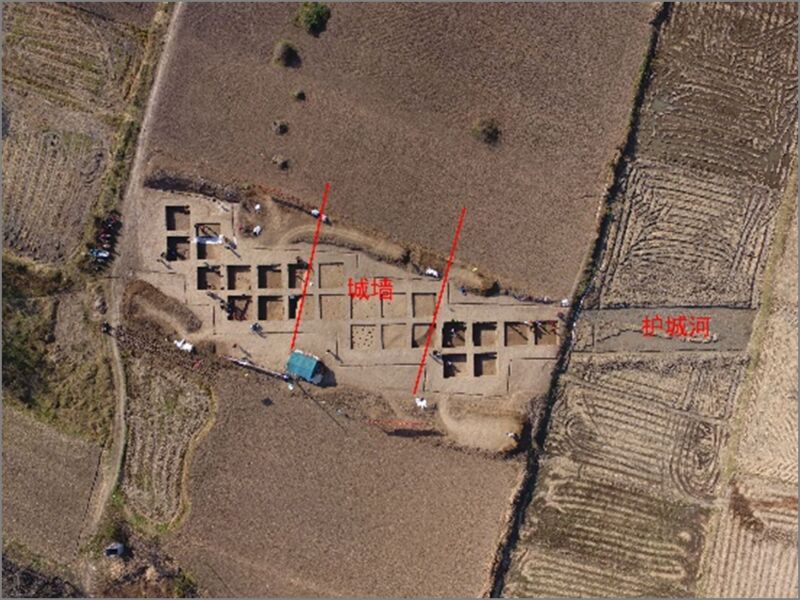

西南小城遗址航拍照

西南小城遗址2021年度发掘现场航拍照

在寿县西南的广袤田野下,一段沉睡两千余年的战国城墙终于重见天日。2023年,考古工作者在寿县寿春城寿滨村发现并确认了这座被称为“寿滨古城”的战国晚期城墙遗迹,填补了楚国最后的都城——寿春城遗址在城垣遗迹方面的空白。这一考古新发现,不仅为破解楚都布局提供了关键线索,更揭示了楚国在亡国前夕的军事防御智慧。近日,记者专访了安徽省文物考古研究所寿县中心工作站站长、寿春城遗址考古项目负责人张义中,深入探寻这一考古突破背后的故事。

四十年寻城终获突破

寿春城遗址作为楚国最后的都城,其科学考古工作始于上世纪80年代,但关于城墙的四至范围和布局一直存在诸多争议。寿春城遗址考古发掘第一任队长丁邦钧及其团队通过卫片解译认为寿春城外郭城面积达26.35平方公里,但在2002年前后解剖验证时城墙遗迹被否认,至此寿春城遗址的城垣问题众说纷纭。2021年,寿春城遗址考古队在寿县寿春镇寿滨村进行系统性勘探时,意外发现了一段保存状态良好的夯土遗迹。经过初步判断,这很可能与战国晚期楚都寿春的城垣有关。

“寿春城作为楚国最后的都城,其城垣问题一直是考古工作的核心课题。”张义中介绍,“此次发现的寿滨古城,建筑方式与战国晚期楚城特征高度吻合,经过2022—2023年的解剖发掘,最终确认这是一处战国晚期的城墙遗迹,填补了寿春城遗址在城垣遗迹方面的空白”。

寿滨古城平面呈斜角长方形,复原后的城垣总长约3120米,城内面积约56.9万平方米。北墙残宽11米,残高最高1.58米,采用分段版筑工艺,夯层厚5-8厘米,夯窝直径5-7厘米。南墙中部发现一处16米宽的豁口,推测为城门。城内还发现了一座面积达2050平方米的大型夯土台基,可能属于贵族居住区。

军事防御体系的精妙设计

寿滨古城并非孤立存在,它与西南小城(面积约10.4万平方米)共同构成了寿春城的军事屏障。西南小城的城门最窄处仅0.5米,显然是专为军事防御设计的。而寿滨古城则可能驻守高级将领或贵族,两者通过水路相连,形成“双城拱卫”的格局,展现了楚国在亡国前的军事智慧。

“寿春城选址江淮之间,北有八公山,西有淮河主河道,东有东淝水(瓦埠湖作为东淝水的堰塞湖,成湖年代较晚,为清光绪年间),唯独南部地势开阔,无天险可守。”张义中解释道,“西南小城和寿滨古城的设立,正是为了弥补这一防御弱点”。

值得一提的是,古城在应对江淮地区水患方面也展现了高超的工程技术。考古发现,西南小城的城墙夯土中含有大量灰白土和深褐色水锈,推测系就地取材,利用开挖护城河的泥土伴以特殊的灰白土夯筑而成,既节省材料又增强抗洪性。护城河局部宽达46米,与自然河道连通,兼具防御与排水功能。

考古新技术的应用与未来展望

此次发掘不仅采用了传统的探铲勘探方法,还结合了三维建模等现代技术手段,对夯层结构进行了详细记录。通过卫星影像,考古队成功复原了被现代建筑覆盖的东墙,确认了寿滨古城的整体轮廓。

“下一步,我们将沿着寿滨古城西墙向南、北延伸勘探,寻找外城边界。”张义中透露,“同时,计划对城内建筑基址进行系统发掘,以揭示楚国晚期的贵族生活与社会结构”。

历史意义与文化价值

寿滨古城的发现,不仅改写了学界对楚都寿春城垣的认知,更为研究楚国晚期政治、军事制度提供了珍贵实物资料。这座湮没两千多年的古城,正以其斑驳的夯土墙,向世人诉说着战国末期那段风云变幻的历史。

“寿滨古城的考古发现,是寿春城遗址考古工作的重要突破。”张义中强调,“它不仅填补了战国晚期城墙遗迹的空白,也为下一步寻找寿春城遗址的大城或外城城垣提供了重要线索”。

目前,寿县县政府已确定对寿滨古城实施原址整体保护。随着考古工作的深入,这座承载着楚国最后军事智慧的古迹必将为世人展现更加完整的历史画卷。

(记者 谷荣)