习近平总书记指出:“抗美援朝战争伟大胜利,是中国人民站起来后屹立于世界东方的宣言书,是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑,对中国和世界都有着重大而深远的意义。”

烈士忠骨埋他乡 一纸证书祭英魂

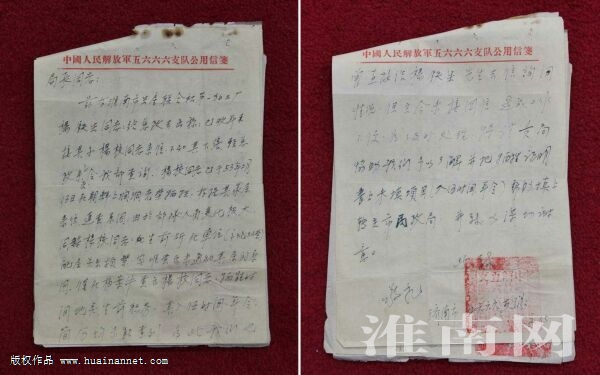

“这个青年人是我们淮南市支援抗美援朝前线英雄牺牲的烈士,叫做杨校。”安徽淮南师范学院党史教育馆负责人苏正礼正小心翼翼地取出那一沓微微泛黄而又分量沉重的书信,认真地向同学们介绍。在党史教育馆陈列抗美援朝物品的展柜里,有这样一封特殊的志愿军信件,是中国人民解放军五六六六支队写给淮南市兵役局局长的来信,信件主要内容是帮助杨铁生夫妇寻子遇到困难,希望兵役局协助调查。党史教育馆负责人苏正礼正小心翼翼地取出那一沓微微泛黄而又分量沉重的书信,认真地向同学们介绍。

1959年2月15日,一封来自于中国人民解放军福州军区司令部的“革命军人牺牲证明书”给等待六年的杨铁生夫妇一个关于其子杨校的回音。据苏老师介绍,杨校同志牺牲前只为我们留下寥寥几条资料。其生前所在军队查不到他的简历,查不到他的入伍时间,甚至连他的年龄也查不到……能查到的只有杨校烈士的牺牲时间和地点……

杨校父亲杨铁生同志给总政的去函中描述道,“已数年未接其子杨校同志来信,不知其下落”,希望中国人民解放军总政治部予以援助。总政接到来信后,非常重视此事,特令杨校烈士生前所在部队中国人民解放军五六六六支队调查相关情况。经查,杨校同志已于1953年2月13日在朝鲜上涧洞战役中光荣牺牲。杨校同志走了,走得那么匆忙,甚至都没顾上一纸书信跟远在淮南老家的父母道别,就匆匆地走了……

“六年的时间,两千一百九十个日日夜夜,骨肉分离那么久,要是放在今天这个信息化的时代,是不敢想象的,如今的父母和子女几天不视频聊天都会失落和焦虑。”提及此事,苏正礼老师感慨万分。

中国人民解放军福州军区司令部于1959年2月5日给杨铁生夫妇转去了杨校同志的“革命军人牺牲证明书”以奠祭英灵并告慰其家属。“当时的淮南市人民委员会非常重视此事,找到杨校家人,严格按照证书里的要求做好烈士家属的抚恤工作。”苏正礼这样说道。“革命牺牲军人家属光荣纪念证”、“享受烈属优待”……杨校和千千万万个抗美援朝志愿军战士一样,置生死于不顾,为了保护身后的祖国不再受人欺凌,用血肉之躯直面敌军的飞机坦克和大炮。

“青山处处埋忠骨”,党和国家没有忘记杨校,淮南人民不曾忘记杨校!

一件件珍藏的纪念品 一个个浴血奋战的英雄事迹

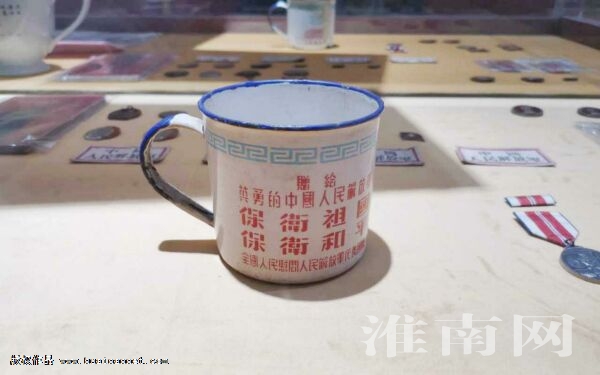

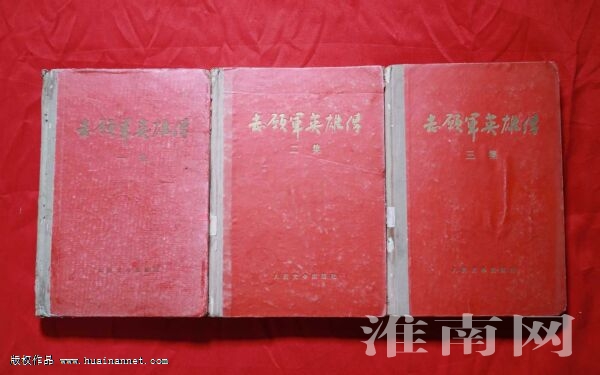

《志愿军英雄传》、搪瓷杯、志愿军军帽、朝鲜战场纪念奖章……一个个老物件静静躺在展柜里,仿佛向人们诉说着那一段段历史的故事。

“赠给英勇的中国人民解放军:保卫祖国 保卫和平——全国人民慰问人民解放军代表团赠”,老旧的搪瓷杯上印着几个醒目的红色大字;党史馆中一幅幅微微褶皱的画报上,被大火吞噬却纹丝不动的邱少云、用身躯挡住敌人枪口的黄继光、拯救朝鲜落水儿童的罗盛教……一个个鲜活的形象跃然纸上,令人倍感亲切;金光灿灿的纪念奖章摆放在面前,思绪仿佛拉回到了70年前那段刻骨铭心的烽火岁月;由人民文学出版社出版一套三集的《志愿军英雄传》,岁月不曾让鲜艳的红色褪去,致敬战争中一个又一个平凡而伟大的英雄们。

一个个藏品是抗美援朝、保家卫国的战士为国浴血奋战的生动写照,七十年的时间沧桑了岁月,却无法改变历史留下的种种印记。

七十年来,我们始终没有忘记在抗美援朝战争中英勇牺牲的烈士们!

七十年来,我们始终没有忘记谱写了气壮山河英雄赞歌的中国人民志愿军将士们!

七十年来,我们始终没有忘记老一辈革命家为维护国际正义、捍卫世界和平、保卫新生共和国建立的不朽功勋!

“当祖国需要的时候,我们马上拿起枪,一起上前线去为国保家。”爱国青年们的歌声回荡在历史的齿轮中经久不息……

岁月不曾尘封历史,我们永远铭记英雄!(戎萌萌 徐宇昂)

来源:淮南师范学院