六十一甲子,淮南建市已有60周年。在建市60周年之际,让我们掸去时光的浮尘,透过一纸婚书,感受淮南建市之初的生活脉搏。

在淮南民间收藏爱好者苏正礼的家中,记者看到了2张淮南建市之初的结婚证,1张是1953年的,1张是1954年的。作为婚姻的见证,结婚程序都深深刻上时代烙印,结婚证书首先反映了当时的风俗民情。

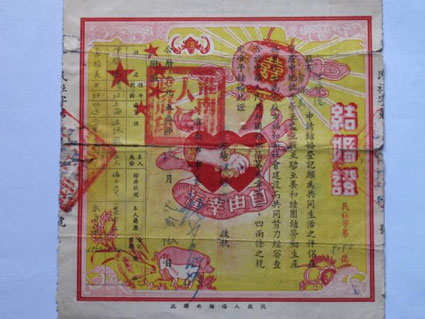

这张1953年版的结婚证要比现在的婚书喜庆的多,有着明显的民间色彩,生活气息浓厚。那时用的是繁体字“结婚证”,为红黄主色调,婚书中心的两颗心心相连的背景图案上,一男一女两只手紧紧相握,下书“自由幸福”四个大字。婚书右上角挂着喜庆的大红灯笼,灯笼中心贴着大红“双喜“,两边写着“生产致富”。大红灯笼左侧装饰着一种“蝙蝠”图案,在中国传统文化中,“蝙蝠”有谐音“福”而寓意吉祥幸福,表达着对新人的祝福。婚书右下角是镰刀、锤头、齿轮、粮食作物组成的图案,象征工农生产;左下角则有鸡、羊、猪和粮食,寓意幸福生活。

结婚证上印有文字,是繁体字,也没有标点符号,记者进行了断句,并加了标点,即为:结婚双方“愿为共同生活之伴侣,在家庭中地位平等,互爱互敬,互助互养,和睦团结,抚养子女,为家庭幸福和新社会建设而共同努力。”结婚证盖着“淮南市人民政府印”,并有时任淮南市市长杜少安的签名章,很明显就可以看出,这两颗印是分别盖上去的,而不是直接印上去的。

结婚证上记载男方陈先生籍贯上海,时年24岁,女方常女士,籍贯怀远,时年20岁,双方住在造纸厂。淮南是一座移民城市,从建市伊始,淮南加快发展步伐,无数建设者怀揣希望与梦想移居淮南,在建设城市过程中不断实现自己的理想和追求。正是新的建设者的不断涌入,淮南人口得以迅速增长,为淮南建设提供了充足的人力保障。

而另一张1954年版的结婚证则有了大幅的变化,民间的图案一律去除,婚书上方是毛主席头像,两边围绕国旗装饰,红黄主色的结婚证套印着“互敬互爱互助”,此时的“淮南市人民政府印”是直接印上去的,已不再是盖上去的了。此前的“淮南市市长印”该为“安徽省淮南市市长印”,说明在1954年,结婚证式样已是全省统一。由苏正礼先生收藏的一张1954年版蚌埠市的结婚证,样式与淮南市的一模一样,则佐证了这种观点。

(记者 张雪峰 摄影报道)