他是中国共产党早期党员、优秀军事干部、淮南地区最早共产党员;

他是我党在黄埔军校早期组建者之一、首批红色教官;

他为北伐牺牲,壮志未酬,英年罹难;

他就是安徽寿县正阳关人、早期共产党员茅延桢。

1924年国共合作创办黄埔军校时,年仅27岁的安徽寿县正阳关人、中共党员茅延桢,被上海党组织派到广州参加黄埔军校的筹建工作,深受孙中山的欣赏,称他为安徽的小才子。他和周恩来等9位首批教官被誉为“红色拓荒者”。不幸的是,在北伐出师前遭敌暗杀,成了“为北伐流第一滴血的人”,也是第一个牺牲的安徽籍共产党员。

茅延桢烈士是我党我军早期卓越的军事指挥者,他为中国革命事业抛头颅、洒热血,将生死置之度外。

日前,记者在寿县正阳关镇文旅站站长赵德兵的陪同下,驱车来到距离正阳关5华里的寿县丰庄镇五里村,探访茅延桢烈士墓。这里紧靠淮河大坝,风景优美。

茅延桢烈士墓碑正面刻有“茅延桢烈士之墓”,碑的背面刻有茅延桢烈士简介:

1897年,茅延桢出生于寿县正阳关花园巷一个中医世家。地处淮河要冲的正阳关是一座千年古城,清末时仍是江淮名镇,使一些实时信息和进步思想得以在此内陆小镇流传。8岁即入正阳关公立两等学堂读书的茅延桢,在这里接受了不少进步思想,对时局也有清醒的认识。1911年爆发的辛亥革命,对他的思想带来很大的震动,参军报国的念头也从此萌生。

辛亥革命后不久,听说南京陆军学校招生,当时只有14岁的茅延桢不顾父亲反对,和三名同学偷偷离家出走直奔南京,但由于当时交通不便,等他们到了南京时报名已经截止。这次出走虽未能如愿,但南京高涨的革命热情对其影响巨大,更加坚定了他立志革命的信念。1914年茅延桢考入阜阳安徽第三师范学校。1916年,已读三年级的茅延桢听说安庆省立陆军学校招生,毅然退学奔赴安庆,但似乎命运又跟这个年青人开了一个玩笑:等他到了安庆,发现报名时间又截止了。此时已无路费回家的茅延桢,只好在安庆水上警察所当差度日。第二年,正当茅延桢对这个职业感到厌烦的时候,他获悉河北保定陆军军官学校正在招生,于是,茅延桢立即北上,开始了第三次报考军校之旅。这一次,茅延桢顺利地考入位于河北清河的第一陆军预备学校,并在两年后以优异成绩升入保定陆军军官学校,编入九期工科班。至1922年夏毕业。

在此期间,他参加北京“五四”学运,并成为李大钊等人在北大发起成立“马克思学说研究会”的会员。随着对马克思主义了解的不断深入,1922年春,茅延桢加入社会主义青年团,同年,经邓中夏介绍,加入中国共产党。他常和邓中夏去京郊长辛店宣传革命、指导工运。茅延桢军校毕业后,根据党组织安排,到上海从事党的地下工作。他是当时上海仅有的53名中共党员之一。茅延桢在沪期间公开揭露和抨击安徽督军马联甲种烟抽税、祸国肥己的罪行。为此,他遭到马联甲的通缉。这一革命行动,受到了家乡人民的好评。

1924年1月国民党“一大”后,国共两党合作,在中国共产党的支持下,孙中山积极筹备成立黄埔陆军军官学校,上海党组织派茅延桢于当年春前往广州参加筹建黄埔军校的工作。茅延桢是我党在黄埔军校早期组建者之一。茅延桢从上海来到广州后,受到廖仲恺的欣赏,认为他年轻而有魄力,便把他推荐到孙中山身边工作,工作一段时间后,聪颖活泼的茅延桢得到孙中山赞赏,称他为安徽的小才子,然后,委任他为黄埔军校第一期学生队第二队队长、军事教官,并给他颁发了委任状。他是中共黄埔军校特别支部的领导和主要成员,他积极培养和发展党员,在半年内就有20多人参加了中国共产党,壮大了革命力量。

1924年10月,广州商团密谋以武力叛乱,孙中山决定平叛,组织黄埔学生军联合工农武装包围了商团,商团负隅顽抗,孙中山下令火攻,茅延桢率先受命,率领二队学生火烧商团团部,叛乱迅速平定,黄埔学生军从此首树声威。茅延桢因此获孙中山的嘉奖。11月底,黄埔军校组建两个教导团,茅延桢任一团二营党代表。

1925年2月,中共黄埔特别支部与廖仲恺协商批准成立了由教职员和学生中的共产党员、青年团员参加的“青年军人联合会”,茅延桢是主要负责人之一。茅延桢参加组织成立青年军人联合会,宣传革命统一战线的政策和方针,支援日益高涨的工农运动,提高广大青年军人的阶级觉悟,推动革命形势的发展。由于共产党员的积极作用,“青军会”组织发展很快,从建立到1925年4月,“青军会”会员就发展到了2000多人,后来发展到20000多人,在各项革命活动中表现十分突出,影响很大。

1925年2月,第一次东征时,茅延桢代理参谋处长之职。2月4日,他陪同蒋介石、周恩来前往东莞县参加欢迎会。2月15日,茅延桢随教导第一团只用1个多小时就攻克了由两千多敌人据守的淡水城。3月14日,参加了棉湖战役。由于在历次战斗中表现得英勇果断,茅延桢被调任四团二营营长。

茅延桢在东征各战役中,不但发挥了优秀的指挥才能,并且亲自上阵参与作战,在战斗间隙,他还坚持写日记,对牺牲的战友进行追悼,对战斗经验进行及时总结,写下了厚厚的手稿《东征战记》。随着南方革命政权的巩固和发展,在中国共产党的推动下,广东革命政府积极准备北伐。接着,茅延桢参加了平定滇桂军阀叛乱的战斗。由于他在历次战斗中表现得英勇果断,战功卓著显示出了一定的军事才能。东征凯旋归来后,国民第一军在成立的基础上,扩大了两个团,茅延桢参与了整编,后来该团又被整编到了国民革命军第一军第二师。

茅延桢在诸多战役中,英勇作战,屡建战功。1925年9月初,茅延桢奉命为国民革命军北伐进军北方做准备,到河南郑州军阀部队执行秘密任务,遭杀害,年仅28岁。茅延桢是为北伐战争而牺牲的中国共产党党员,葬于五宫花园门前,郑州立有时任河南省长刘峙题写的“茅延桢烈士殉难处”纪念碑。

茅延桢牺牲后,浸着烈士鲜血的衣服寄往广州黄埔军校。后茅延桢的亲属将烈士遗骨运回寿县正阳关五里铺(今寿县丰庄镇管辖)老家安葬。

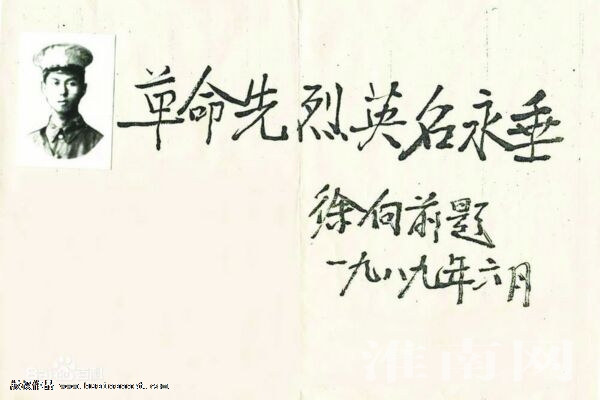

茅延桢是我党最早从事革命军事工作的党员之一,他参与第一次国共合作创办黄埔军校,为培养革命军事人才,为发展革命武装力量,做出了一定贡献。为北伐战争牺牲了自己年轻的生命,1945年,党的七大召开前夕,中共中央组织部编印的军队《死难烈士英名录》,茅延桢光荣载入史册。1989年6月,徐向前元帅为茅延桢烈士题词:“革命先烈,英名永垂”。(记者 李 钧 李 严)